Великий Октябрь в зеркале гностицизма

Философ Андрей Ашкеров — о революции как деле, которое по плечу не всякому архонту

В канун 100-летия Октябрьской революции все более очевидно, что событие, с которого ведет отсчет не только советская, но и постсоветская история, по-прежнему остается наименее интегрированным в культурную память. На первый взгляд, это совершенно не удивительно, ведь не только индивидуальные, но и коллективные субъекты торопятся поскорее забыть самые большие травмы, полученные ими в жизни.

Впрочем, в отличие от индивидов, народы все же с большей охотой превращают свои родовые муки в мемориальное мероприятие. Как бы ни выглядела исходная историческая ситуация, в каждом таком празднике она продолжает становиться истоком. Повторение пройденного в памятном ритуале имеет не только воспитательное значение. Благодаря ритуальному повторению родовые схватки, в ходе которых появилось на свет определенное общество, оказываются, с одной стороны, менее болезненными, а с другой — более доступными для анализа.

Примерно такой же опыт переживают пациенты Станислава Грофа, которые, рискуя жизнью, переживают заново свое рождение в рамках сеанса «холотропного дыхания». Добавим к этому, что повторение акта рождения общества в праздничной церемонии само по себе продолжает все те же родовые схватки, но делает их несколько более осознанными. Сам по себе процесс осознания не дарует никакой особенной зрелости в духе, например, «духовного совершеннолетия» И.Канта. Скорее, приходится столкнуться с пониманием того, что каким бы ни был возраст общества, пока не завершился отведенный ему срок, оно все еще продолжает рождаться.

Именно это неустанное предъявление собственного истока, теряющегося в бесконечных повторениях, и есть то, что дает шанс переиграть любые общественные детерминации и исторические неизбежности, в которые с такой легкостью поверили умы Нового времени. В том, что это предъявление не знает разницы между инсценировкой и реальным процессом, состоит принцип исторической преемственности, о котором много говорят, не зная, о чем идет речь.

Пуповина, протянувшаяся между современными мемориальными обществами и архаическими городами-общинами, связана с отношением к повседневной жизни как иллюзорной голограмме. Настоящая многомерность заключена только в исходном акте основания, вопрос о котором так и остается не предрешенным, пока хочет жить определенное общество. Судя по тому, что официальная точка зрения относительно 7 ноября сводится к тому, что «нет такого праздника», а по поводу революции — состоит в том, чтобы «не романтизировать» и «не героизировать», наше общество жить не хочет, а хочет, в лучшем случае, казаться живущим.

Тем, кто забыл, давно стоит напомнить, что революционный процесс имеет отношение не к смене правящей группировки, политического режима или даже «общественно-экономической формации». Революция выражает готовность общества к двум вещам. Во-первых, к тому, чтобы принять не всегда посильное участие в сотворении мира. Во-вторых, к тому, чтобы относиться к своим гражданам не как к подданным или даже гражданам, а как к тем, кто самим фактом своего существования способен нечто добавить к определению человека.

За революцией всегда скрывается кризис повседневности, истончение ресурсов по рутинизации жизни, невозможность и дальше принимать как должное определенный миропорядок. При этом вопрос о миропорядке всегда задается как вопрос о новом человеке. Конечно, вместе с признанием третьего сословия и выросшего из него «большинства» этот вопрос выходил на передний план и до Октября. Однако именно благодаря Октябрю он впервые был задан осознанно.

Поэтому без всяких оглядок на вульгату марксизма-ленинизма 100-летие революции следует отметить пониманием того, что октябрьский процесс вполне сопоставим с базовыми космогоническими сюжетами. Во-первых, он является национальной версией космогонии, во-вторых, в самом строгом смысле слова, это наиболее актуальная космогония из всех, потому что она ближе всего к нам не только с точки зрения хронологии, но с точки зрения способа действия и самого действующего субъекта.

Карл Маркс оставил огромное количество нерешенных вопросов, одним из которых был вопрос о статусе пролетариата. В первой версии пролетариат должен был стать тем самым новым человеком, который, преодолев социальное неравенство, обретет равенство с самим собой (самотождественность) и покончит с предысторией. Во второй версии — пролетариату отведена куда более скромная роль промежуточного звена между группами, несущими на себе каинову печать антагонизмов, и «родовым» человеком, который свободен не только от поработителей, но и от освобождения. Иными словами, вместо одного «нового человека» приходится иметь дело с двумя.

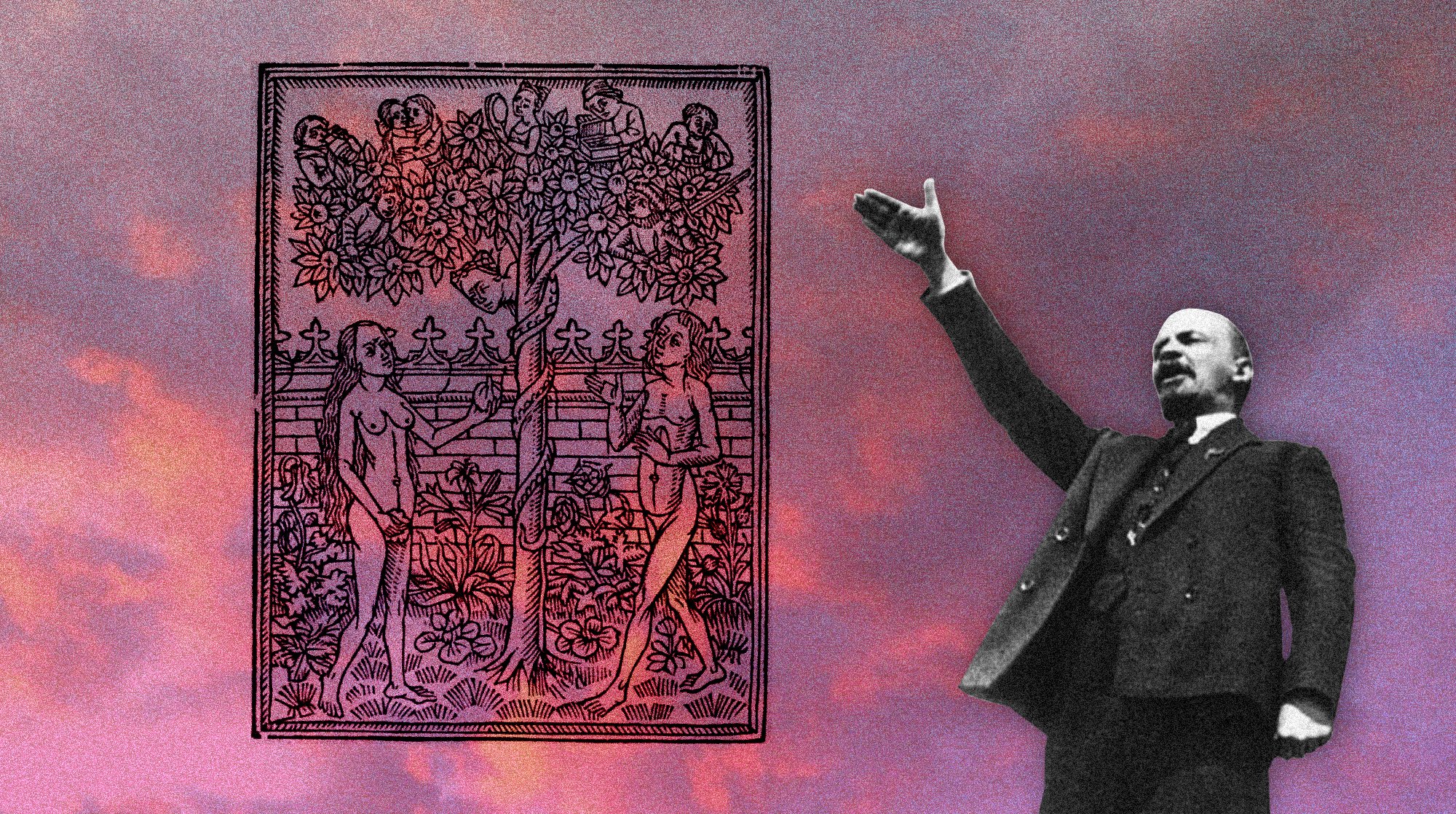

Эта коллизия хорошо знакома читателям «Книги бытия», в которой присутствуют два совершенно разных Адама: Адам Кадмон, сотворенный по «образу и подобию Божьему» и «Ветхий» Адам, будущий грешник и (мнимый?) основатель человечества.

Только «Ветхий» Адам сделан демиургом-горшечником из глины, только он плоть от плоти земли, только он лазутчик хтонических сил на небесах. Его будущее грехопадение с неизбежностью следует из его отягощенности плотью. Не стоит торопиться вслед за гностиками признавать его творением ложного демиурга, Иалдабаофа. Возможно, и у настоящего демиурга не было иной возможности воплотить человека, кроме как с помощью двойни: духовного и телесного близнеца.

Как бы то ни было, сложно не заметить, что близкий к почве Адам, сработанный богом-мастеровым «из праха земного», напоминает пролетариат, поверивший в себя как в «готового» нового человека, словно бы выросшего из-под земли. Однако то, что создано из праха, в прах и обратится. Таков путь «Ветхого» Адама, решившего, что он обойдется без «духовного» близнеца, — путь на землю и в землю. Таков и путь пролетариата, решившего, что он с самого начала новый человек, — путь к состоянию буржуазии без пролетариата.

Превращение в буржуазию без пролетариата — таков сценарий пролетарского грехопадения. Предметом спора здесь может быть только вопрос о том, возникло ли это состояние уже в советском обществе, — и если да, то насколько рано, — или оно реализовалось только вместе с его крахом. Тогда бесповоротно обуржуазившийся пролетариат является синонимом постсоветской эпохи. Логично, что его ставкой является отрицание предшествующего периода, в котором статус под названием «новый человек», при всех его привилегиях, все же мог предполагать какие-то требования.

Апофеоз этого отрицания в том, чтобы отвергнуть само событие революции (начиная с вычеркивания даты, выраженной в идиоме «красный день календаря»). Революция, как мы помним, представляет собой пролагающий себе дорогу по трупам и судьбам процесс создания «альтернативного человека». Однако она оказывается в противоречии с революционным представлением о том, что альтернатива уже готова и давно содержится в пролетариате.

Если альтернатива существовала с самого начала, зачем была нужна революция? Фактически весь постсоветский официоз основан на том, чтобы превращать в утверждение этот вопрос. (Довеском выступает тема издержек по утилизации «России, которую мы потеряли».) Увы, сама гипотеза о том, что пролетариат и есть долгожданный человек будущего, превращает советское общество в декорацию, поставленную на время. Вопрос только в том, насколько оттягивать срок ее годности.

Тут самое время вспомнить об Адаме Кадмоне. Нашлось ли ему место в советской реальности? И, если все-таки это место было, не сгинул ли он вместе с ней? А может, случилось чудо, и советский Адам Кадмон как живое ископаемое просуществовал до наших дней? Если второй («Ветхий») Адам просто изображался великаном, то иконография первого Адама превращала его в универсальный символ.

На средневековых миниатюрах он становился главной жертвой грехопадения и изображался поверженным змеем. Астрологи видели в нем антропоморфную скрижаль зодиакальных созвездий и планетарной системы. Каббалисты отождествляли адамово тело с Древом сефирот и соотносили его органы с картами Таро. Леонардо изобразил Адама Кадмона как живой принцип золотого сечения и наделил своим лицом. В революционной культуре к иконографии Адама Кадмона ближе всего эксперименты Казимира Малевича.

В поисках базового алфавита предметности Малевич приходит к беспредметному изображению лиц (что никак не связано с происходящим параллельно кубистическим портретированием «начал геометрии»). Кубисты ищут в лицах пересекающиеся параллели. Супрематизм стирает лица как старые монеты. В итоге получается нечто среднее между детищем статистического разума и воплощением сингулярности, Das Man М.Хайдеггера и человеком-корпускулой Ж.-Л. Нанси, изгнанником по имени Агасфер и изгнанником по имени Иисус.

Когда эстетика как искусство всевозможных миров превращается в политику как искусство конвертировать возможное в реальное, советский Адам Кадмон объединяет в себе табу и проект. В качестве табу он воплощает то будущее, которое может наступить только в его отсутствие, в качестве проекта — то будущее, которое порождается в результате стирания его следов на земле. «Ветхий» Адам не рукоплещет всему этому, стоя в стороне. Он на стороне настоящего, в котором советскому Адаму Кадмону отводится роль вечного поселенца, ссыльного, изгоя. Он существует, пока не находит себе места, пока оказывается не ко времени. Он существует, пока его приносят в жертву.

Исходя из этого, главным советским воплощением Адама Кадмона является Владимир Ильич Ленин. Имеющий титул человека, который «живее всех живых», вождь революции после смерти выступает в роли жертвенного агнца, превратившегося в памятник самому себе.

Все прочие жертвы (ГУЛАГ, война) связаны не столько с кровавой алхимией возгонки современного Адама Кадмона, сколько с попытками установить единство между ним и его телесным близнецом. Иначе говоря, ставкой здесь выступает практическое решение теоретического противоречия между старым пролетариатом и новым человеком, неразрешенного К.Марксом.

Мягкие (в стиле soft power) методы достижения этого единства дали лишь половинчатый результат. Скажем, программа ликвидация неграмотности, которая курировалась Н.К. Крупской (монумент ей должен быть воздвигнут на каждом постаменте, оставленном Лениным), очень быстро привела к невероятным достижениям (неграмотное население выучило грамоту). Однако побочным продуктом стала ненависть к тем, для кого образование — не только фактор социализации, но и способ существования.

Эта ненависть проявилась не только в сакраментальной фразе: «Вот выучили вас на свою голову», но и в слове «образованцы» (звучит почти как «оборванцы»), выдуманном таким ярким воплощением «Ветхого» Адама по-советски, как А.И. Солженицын. То же самое произошло в рамках массового обращения бывших подданных Российской империи в граждан после принятия Конституции 1936 года. За 1936-м сразу наступил 1937-й.

В то же время разнообразные жесткие методы (hard power) и само насилие революции (в форме которого, по Марксу, вершилась майевтика истории) смогли даровать главную черту Адама Кадмона — настоящее бессмертие. Символически первой жертвой пал Николай Второй. С момента его расстрела не праведная жизнь, а мученическая смерть выступает условием бессмертия. Однако это именно то бессмертие, которое бросает вызов бессмертию Ленина.

У избежавших или не избежавших смерти узников ГУЛАГа это бессмертие стало индивидуальным, например, по модели Варлама Шаламова, обессмертившего себя в «Колымских рассказах». У участников войны к индивидуальному бессмертию добавилось бессмертие коллективное. Спустя семьдесят лет после войны акция «Бессмертный полк» открыла возможность оценить свои поступки глазами ушедшего в иной мир предка, чей портрет ты несешь в руках.